【男の娘とりかえばや物語・第二の事件】(1)

(C)Eriko Kawaguchi 2019-08-21

これまでのあらすじ。

左大臣家の息子(桜君)はおとなしい性格でいつも部屋に閉じこもって、貝合せやお絵描きなどをしています。一方の娘(橘姫)は活発な性格で、まず部屋にいるということがありません。左大臣はこの2人を「とりかへばや」(交換したい)と悩んでいたのです。ある日、橘姫はお邸の中を“冒険”していて、帳の中にいる人物を見ます。それは初めて見る兄・桜君でした。2人はお互いの顔がそっくりであることに気付き、しばしば入れ替わりをすることにしました。桜君が苦手な蹴鞠や弓比べを男装して桜君のふりをした橘姫が習い、橘姫が苦手な箏などを帳(とばり)の中で桜君が橘姫のふりをして習いました。

ところがある日、舞の先生が来たのに、橘姫は桜君のふりをして出かけたままです。舞の稽古は箏などと違い、帳の中で受けるということができません。橘姫の乳母は桜君に、申し訳無いが橘姫の服を着て代わりにお稽古を受けてくれないかと言いました。仰天する桜君ですが、入れ替わりがバレるとまずいので、やむなく橘姫の服を身につけ、橘姫のふりをしてお稽古を受けたのです。女の服を着るなんて恥ずかしくてたまりませんでしたが、舞の先生は「今日は動きがいいですよ」と褒めてくれました。そしてこれ以降、桜君はしばしば橘の代理を務めるために女装するハメになるのです。

ふたりが時々入れ替わっていることは最初に、橘姫の母・秋姫にバレてしまいます。2人は叱られたものの、橘姫の活発な性格には理解を示しているので、この“遊び”を容認し、むしろ協力してくれました。父の左大臣はおとなしかった“桜君”が最近活発な活動をし、弓なども上達しているし、お転婆だった“橘姫”が最近おしとやかになって箏や舞の腕もあげているようなので、この2人を取り替えたいと思ったのは杞憂だった。やはり女の子は女らしく、男の子は男らしく育って行くものだと安心しました。ところがある日、大臣は2人の入れ替わりに気づいてしまったのです。大臣はショックで、もうこの2人はとても世間には出せない、出家でもさせるしかないと落ち込むのでした。

ところが左大臣家の“息子”がとても男らしく、弓なども巧いし、漢籍などもたくさん読破していると聞いた帝が「五位を授けるからぜひ出仕させるように」と言ってきます。困った左大臣ですが、秋姫は笑って「橘を出仕させればよいです。女だなんてバレませんよ」と言います。それで橘姫は男子として元服して冠を付けて“涼道”の名前をもらいます。一方、そのあおりをくらって、桜君は女子として元服し、裳(スカート)を穿かされて、“花子”の名前をもらうハメになってしまいます。「なんで僕がスカートなんか穿かないといけないの?」と思うものの、橘姫が男の子として出仕する以上、桜君がその代わりに女の子のふりをする以外の道がありません。

内裏(だいり)に出仕した涼道はビジネスマンとして優秀である所を見せ、大いに評価をあげました。更にはその美男子ぶりが、内裏の女官たちの人気となり、たくさんラブレターが舞い込むことになります。そして、人々の関心は、この人と顔立ちが似ていると聞く“妹君”にも集まりました。帝からまでラブコールされるのですが、まさか息子を帝の妻としてさしあげる訳にもいきません。そこで左大臣は「あれは極端な恥ずかしがり屋なので、とても主上(おかみ)の妻など務まりません」と言い訳をします。すると、帝は、行く末を案じている“軽はずみな性格”の女東宮(先帝の唯一の子供)雪子の遊び相手になってくれないかと言われ、花子は、尚侍(ないしのかみ)の役職を与えられ、内裏に女官として出仕するハメになったのでした。

いくらなんでも性別がバレるのではと思った花子ですが、あっさりと女東宮にバレてしまいます。しかし女東宮・雪子は面白がり、“便利な遊び相手”として、散々女東宮に“奉仕”させられ、“慰みものにされる”日々となってしまいました(傍目にはお気に入りの女官に添い寝させているようにしか見えない)。しかしこれ以降、東宮の“軽はずみな行為”がほとんど無くなったので、主上も父である先帝も『良き遊び相手を得られた』と安心したのです(バレたら物凄くやばい!)。

一方、左大臣の息子で官僚としても優秀な涼道には縁談が舞い込みます。右大臣の四の君・萌子でした。左大臣はさすがに、男ではない涼道を女と結婚させるのは無茶と思ったのですが、涼道の母・秋姫は「あの四の君はウブでねんねだから気づきませんよ」などと笑って言うので、この婚儀を進めることにしました。涼道としても女と結婚なんてどうすりゃいいんだと思ったのですが、本当に四の君は結婚で男女が何をするのかを全く分かっていなかったので、何とかバレずに“初夜”を済ませ、2人は夫婦になったのでした。

ところがここで問題の人物が登場します。宮廷の女官たちの人気を涼道と二分する、帝の従弟・仲昌王(宰相中将)です。彼はたくさんの女性と浮名を流していましたが、四の君、そして花子にも興味を持ち、どちらにもたくさん文を送っていたのですが、四の君は涼道と結婚してしまい、失恋することになります。それでターゲットを花子のみにして、盛んにアプローチしていましたが、花子としてはもちろん男と恋愛する気持ちなど毛頭ありません。それで兄の方から何とか攻めようと、涼道と親しくするためにあれこれ話すのですが、涼道としては、いくらなんでもこんな浮気男を姉上に会わせる訳にはいかないと思っています。

(ここで大きな誤解があるのは、花子は成り行きでやむを得ず女の格好をして女として宮中に仕えているものの本人としては女の子になりたいような気持ちは全く無いことです。しかし父にしても涼道にしても周囲の人はみんな、花子は女として生きたいのだろうと誤解しています。これが後に“問題解決”の大きな原動力となるのです)

ある時、仲昌王は、涼道と酒でも飲もうと自宅(右大臣宅)を訪ねてきますが、生憎、涼道は入れ違いで内裏に出仕した後でした。ありゃ、だったらそちらに行こうかと思った仲昌ですが、ふと家の奥から美しい箏の音が聞こえてくるのに気づきます。

これはあの四の君が弾いているのだろうかと思い、一目見ようとこっそりと家の庭に忍び込みます。そして初めて見た四の君の姿はあまりにも美しく、仲昌王はそのまま家の中に進入して、四の君が抵抗するのを無理矢理、レイプしてしまったのでした。四の君は混乱します。今されたのは多分男女の最も深い秘め事だ。恐らく、本来は夫婦になった者同士がすることなのではないか?ではなぜ自分の夫(涼道)はこれをしてくれないのだろうかと。そしてこれ以降、仲昌王は度々、四の君の元を訪問するようになり、四の君自身もこの人は夫より自分を愛してくれているのかもと思い、仲昌のことを好きになってしまいます。

四の君は妊娠してしまいます。これに右大臣は大喜びしますが、涼道や左大臣は困惑します。四の君が他の男を引き入れたのは確実ですが、涼道は自分が男でない負い目があるので、彼女を責めたりはしませんでした。

涼道はこの事件が契機となり、自分が男として生きていくのはやはり無理ではないかと考え、出家を考えるようになります。誰か良い導師がいないかと探していた所、吉野山に帝の兄上(道潟王)が出家して隠棲していること。王は学問や音楽に深い造詣があることなどを聞きます。そこで涼道はこの吉野宮の所を訪れますが、涼道が漢籍も音楽もよく学んでいるので吉野宮は彼を気に入り、2人は意気投合しました。涼道は吉野宮に自分の性別も打ち明けましたが、宮は「それは一目で分かりましたよ」と言いました。宮は深い洞察力をお持ちのようです。宮は音楽については、娘たちのほうが耳が若いから娘たちに習って下さいと言って、涼道を娘たちの私室に入れます。涼道が女だというのを聞いていない娘2人は困惑しますが、涼道の方は同性という意識があるので2人のそばですやすやと眠ってしまいます。しかし涼道は2人の内、姉の海子とは、むろん何も性的なことはしないものの、お互い恋愛じみた感情が成立していきます。

やがて四の君は女の子を産みますが、その顔には仲昌の面影がありました。それで涼道は四の君を陥れたのは仲昌であったかと分かりました。生まれた子供の七日夜のお祝いの日、たくさんの来客の応対に疲れた涼道が、休んでいる萌子の所に来ると、誰か慌てて男が逃げていきました。扇が落ちており、拾い上げると見慣れた仲昌の筆跡です。涼道は萌子に「さすがに子供を産んだばかりで、しかもその子の七日夜のお祝いの日に男を引き込むのは、はしたないよ」と彼女に注意しました。

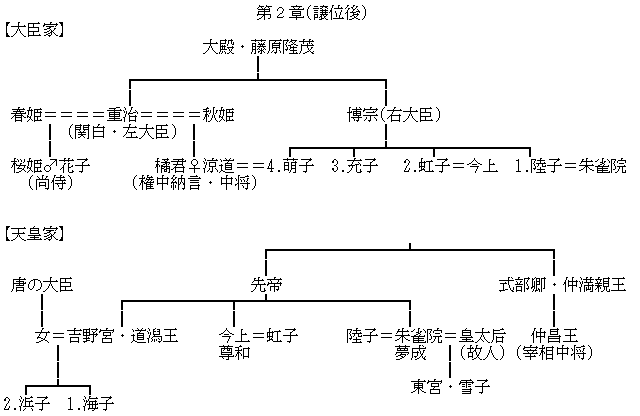

★この物語の主な登場人物

↓系図(再掲)

藤原重治 権大納言・大将→左大臣・関白

春姫 重治の妻 東の対に住む。花子(花久)の母。

藤原花子 春姫の息子。“桜の君”。後に尚侍(宣耀殿)。

秋姫 重治の妻 西の対に住む。涼道(涼子)の母。

藤原涼道 秋姫の娘。“橘の姫”。後に三位中将・権中納言(通常“中納言”と呼ばれる)。

花子の侍女:伊勢、式部、長谷、但馬など。

涼道の侍女:少納言の君、少輔命婦、加賀の君など。

涼道の従者:兼充、俊秋、高宗(乳兄弟)など。

藤原博宗 重治の兄。右大臣。

一の君 睦子 朱雀院の女御

二の君 虹子 今上(朱雀院の弟)の女御(梅壺)

三の君 充子(左近大将・源利仲に嫁ぐ)

四の君 萌子 涼道の妻

四の君の侍女:左衛門(乳姉)、近江など

仲満親王 朱雀院の伯父 式部卿宮

仲昌王 仲満親王の息子 宰相中将 朱雀院の従弟

東宮 雪子(梨壺) 朱雀院の皇女。母はこの物語開始時点で亡くなっている。

雪子の侍女 敷島、越前など。

今上の妻

梨壺女御 虹子(右大臣の二の君)

麗景殿の女御(妹は楠子)

弘徽殿の女御

道潟親王 先々帝の皇子(朱雀院・今上の兄)

一の君 海子

二の君 浜子

しばし静かな時間が流れていきました。

年が明け、花子と涼道は18歳になりました。

萌子と涼道の関係は、花子が修復の手伝いをしてあげたおかげで比較的順調です。出産して2ヶ月ほど経った頃から、夜の営みを復活させますが、入れる所まではしません(できない)。それで萌子がおねだりするのですが

「まだ出産からあまり日数が経っていないから、もう少しは控えようよ」

などと涼道が言い、萌子も納得していました。

その涼道は吉野の姫君と頻繁に文のやりとりをし、月に1度くらいは実際に出かけていき泊まってくるのですが、もちろんそちらの姫君とは何も性的なことはしません。並んで寝るのですが、萌子にするように彼女の性器を刺激したりすることはありませんでした。少なくとも涼道としては同性の友人という意識なので(海子の方は涼道を男だと思い込んでいる)あくまでプラトニック?な関係を続けていました。

宰相中将(仲昌王)は、何度も萌子と会おうとしましたが、左衛門が断固として会わせず、文も取り次がないので、打つ手無しという感じでした。

それで仲昌王もそろそろ萌子に飽きてきた!?ことから、再度花子へのアプローチを開始しました。

しかしこちらもなかなかガードが難い。そもそも花子は東宮の助手をしているので、昼も夜も東宮の自室あるいは上局に行っていることが多く、本人をまず捕まえられません。文を送ってもなしのつぶてです。

花子への思いが募って、どうにもできなくなった仲昌王(宰相中将)は、とうとう6月のある夜、花子が物忌みで東宮の所には行っていない夜、尚侍(ないしのかみ)の部屋に忍び込んでしまいました。

花子は

「呆れた人ですね」

などと言いながらも、身を隠したりもせず、毅然とした態度で座っています。仲昌王は随分口説いたのですが、花子は無表情で聞いているだけで、何も答えず、全くとりつく島もありません。その内、夜も明けてしまいます。

万一のことがあれば実力で排除しようと控えていた式部と長谷(この2人は昨年九州への旅にも連れて行ったが、わりと腕力がある。特に式部は弓や剣も使える。実は男である花子より、女の式部や長谷の方が強い)も、今度は誰かに見られて尚侍が物忌みの日に男と通じていたと思われることを心配しました。

物忌みの期間は肉食なども禁止されますが、性的なことも当然禁止です。

そこで物忌みにかこつけて、帳台の帷子(かたびら)を全て降ろして、外からは見えないようにし、誰も尚侍のそばに寄せ付けないようにしました。

それで結局、仲昌王は翌日1日、花子のそばで何もできないまま過ごしたのです。

「お腹が空いた」

「あなたにあげる御飯はありません」

と言って尚侍は堂々と自分だけ粥を食べていました。そして2日目の夜も明けようとする時、言いました。

「もう物忌みが終わります。左大臣や兄も来るかも知れません。その時、あなたはどう言い訳なさるおつもりですか?」

「そんなつれないこと言わないで、優しくしてよ」

と仲昌王は言いますが

「自分の身の上を真剣に考えられた方がいいですよ」

と毅然として尚侍が言うので、これ以上は無理かと諦めて、とうとう仲昌王は夜が明ける前に密かに退出しました。

こうして仲昌王の尚侍への実力行使は失敗してしまったのです。

その後、仲昌王は尚侍(ないしのかみ)に何度も手紙を出すものの返事はありません。女房頭の伊勢があらためて尚侍の女房全員に、宰相中将からの手紙は取り次がないように申し渡したので、誰も取り次いでくれないのです。先日、仲昌王が尚侍の部屋に入ってきた時に手引きをした侍女・筑紫の君には、示しを付ける意味もあったのでクビを言い渡しました。

(筑紫の君はしばしば仲昌王に応対している内に、自身が仲昌王を好きになってしまい、物忌みで本来誰も通してはいけないのを、仲昌王から強く言われて入れてしまった。彼女はクビになった後、実家からも「不始末をして解雇されるなんて我が家の恥」と言われて入れてもらえなかったので途方に暮れていた所を、内侍の兄・涼道が侍女として雇ってあげた。彼女のその後については後述)

一方で仲昌王は、仕事で宮中に出かけていて、しばしば中納言(涼道)に会います。

中納言は仲昌王が自分の妻と通じたことを知っていますし、仲昌王はそのことが中納言に知られてしまったことを知っています。しかし中納言は表だって自分を非難したりしないのが不思議だと仲昌王は思っていました。

しかし・・・と仲昌王は思います。

『尚侍と中納言は、似た顔立だけど、尚侍は上品・優美で奥ゆかしく、この人は華やかで愛らしいよなぁ』

そんなことを思っている内に涙が出てきました。さすがに中納言が

「どうしたの?」

と尋ねます。

「この所ずっと気分がすぐれなくて、自分も長くは生きられないかも知れないなどとも思われて気持ちが乱れて。我ながら女々しいですね」

と仲昌王。

「誰も千年の松ほどには生きられないのです。ふたりいれば、どちらかが先立ち、どちらかが残されるのは悲しいことですね」

と中納言。

中納言としてはそういうことばで表面を取り繕いつつも、こいつは俺のことを影では妻を間男された馬鹿な男だと笑っているんだろうな、などとも思っています。しかし根本は自分が男ではないのが全ての元凶だからと思い、彼を非難する気にはなりません。そのあたりが仲昌王には理解不能な点です。

かくして仲昌王・涼道ともに憂鬱な気分でいる内に、仲昌王は萌子に文を送る回数も減っていきました(但し文は全て左衛門が止めていて萌子に見せていない)。要するに、これまでするだけのことはしたので、飽きてきたのです!

さて一方の花子の方ですが、秋8月、東宮に付き添って、越国の能登まで行くことになりました。

東宮は昨年3月には1000人の兵を率いて太宰府まで行き、太宰府帥(だざいふのそち)と話し合って、彼らの不満を聞いてやり、不穏な動きを収め、秋には関東4国の国介(次官*1)を京に呼んで関東の状況について聞き取り、対処をしています。そして今度は越国(こしのくに)方面に不穏な動きがあるという話だったのです。

どうも今上に代替わりして、同時に、強力な力を持っていた“大殿”藤原隆茂(花子や涼道の祖父)が引退したことから、国全体の統制が弛んでしまっているようなのです。それで東宮が女ながらもその引き締めに尽力していました。

越の国は、古くは日本海航路の交易で栄えた地域です。日本列島において昔は日本海航路というのは現在の東海道・山陽道に匹敵するような大動脈だったのです。航行技術の発達により瀬戸内海航路(*2)が通れるようになるまでは、京から九州方面に行く時も海路を使う場合は、いったん北国街道か険しいものの距離が短い鯖街道で若狭まで北上し、海路で博多・唐津方面に向かっていました。

そのため越国は古代製鉄業の中心だった出雲などと同様に古くから栄えた地域でもあり、今日の皇室のルーツとなった継体天皇(*3)も越国の出身です。

越国は古くは“越国”(古くは高志国と書く)1国でしたが、持統天皇の頃に、越前(福井・石川)・越中(富山)・越後(新潟)に分割され、更に718年に越前から能登が独立、更に823年に越前の東部地区を加賀として独立させて5国体制となりました。

(*1)古代の国(現在の都道府県相当)の長官は国守(くにのかみ)で、次官が国介(くにのすけ)、3番目が、国掾(くにのじょう)、4番目が国目(くにのさかん)となる。これらは中央から派遣されている官吏であり、地方豪族である郡司(こおりのつかさ)たちを統括する。大伴家持は若い頃に越中国守を務め、後には伊勢国守(わりと重職)なども務めている。

ただし、関東の上総国、常陸国、上野国は重要国ということで国守には皇族が任じられる習慣で、彼らは実際には赴任しない!ので、現地に居る官吏としては国介が最高責任者になる。それで情勢の説明に国介たちが一時帰京したのである。

(*2)瀬戸内海には、非力な船には通行不能な鳴門の渦、現在でも厳しい航行管制が行われている来島海峡、壇ノ浦の戦いで日本の歴史を決した関門海峡など、潮流が速くて航行困難な場所がいくつもある。

(*3)継体天皇の生まれは近江国高嶋(現高島市)であるが、幼くして父を亡くしたため母の出身地である越前国高向(現坂井市)で育った。応神天皇の5世の孫ということにはなっているが、その正統性については当時から疑問も出され、天皇は先帝(武烈天皇:暗殺された疑いがある)死後しばらく都に入ることができなかった。先帝の姉である手白香皇女と結婚することで、やっと受け入れられた。継体天皇には元々妻がおり、子供(安閑天皇・宣化天皇)もいたのだが、手白香皇女との皇子である欽明天皇がその後の皇統を継いでいくことになる。

日本書紀が引用する『百済本記』には、安閑天皇と皇太子(宣化天皇)が同時に薨去したと記されており、欽明天皇が継承する際に何らかの異変があったことを想像させる。安閑朝と欽明朝が一時的に二朝並立していたのではという説もある。

今回の東宮の行啓には清原和成中将(太宰府行啓の時は少将だったが、その功績により中将に昇格)率いる500名の兵を連れています。しかし東宮が女性なので、そのお世話係・秘書として、雪子東宮の腹心女房の敷島と越前、花子、花子の腹心の式部の合計4人が付き従っています。

九州への道は120里(640km)ほどありましたが、海岸沿いで比較的平坦な道が多かったのに対して、能登への道は距離的にはその半分の60里(320km)程度ではあるものの、かなり大変です

当時の北国街道のルートは、琵琶湖の西岸を北上したあと、だいたい現在の国道365号のルートを辿ります。最初の難所・椿坂峠(滋賀・福井の国境)で歩けなくなる者が多数あり、東宮の一行は一部の兵を「自分たちが帰る時まで養生しておくように」と言って置いていかざるを得ませんでした。更に敦賀の先の木ノ芽峠(現在国道476号ルート)でも多数の脱落者を置いていくはめになります。

大変な行程なので、消耗の激しい夏を避けて、秋(*4)になってから行ったのですが、それでも、500人で出発したのに、能登国府(現七尾市)まで到達できたのは400人ほどでした。東宮や花子たちは馬なので比較的無事ですが、それでも「これは大変な道だ」と式部は言っていましたし、実は花子は倒れる寸前でした!それで花子は雪子東宮から「他の者には内緒だぞ」と言われ、何かの薬酒のようなものを与えられ毎日飲んでいました。おかげで何とか目的地まで倒れずに同行できました。

(*4)平安時代の季節区分は、春とは1-3月、夏とは4-6月、秋とは7-9月、冬とは10-12月のこと(現代でも1月を新春と呼ぶのはこの名残り)。月の名前は旧暦なので、現在の新暦とは約1ヶ月ずれている。花子たちが出発したのはこの年の8月7日で、これは現代の暦では9月上旬に相当する。京から能登までの必要日数は、延喜式には18日と記されている(旅費支給計算のための標準日数)。

今回、太宰府に行った時より人数を絞っているのも、体力のある女だけを選んだためです。「これ長谷には無理でしたよ」と式部も言っていました。式部は頭もよいし体力もあり、子供の頃、涼道と一緒に弓比べもしていたほどでした。

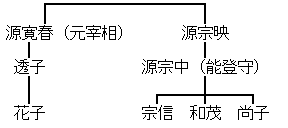

能登国の国守は源宗中といって、実は花子の従伯父にあたりました。花子の母・春姫の父・源寛春元宰相の(腹違いの)お兄さんの子供なのです。それもあって、今回の旅について、花子は東宮から「お前には少し辛い行程かも知れぬが、来てもらわないと困る」と言われて同行したのです。

(源宗映と源寛春が腹違いの兄弟/宗映の子が源宗中(能登守)/寛春の子が春姫)

実際、宗中伯父は、

「お前に会うのを楽しみにしていた」

と花子のことを歓迎してくれました。

「でも私もボケてきたかなあ。透子(春姫)の子供はてっきり男の子だと思っていた」

などとおっしゃるので、花子は困ったような顔をし、東宮は笑っていました。

実務的な会談は、宗中・国守と、次官の国介、鳳至(ふげし)郡と珠洲郡の郡司、東宮と清原中将の6者で行われますが、各々の秘書が記録係として同席しています。花子は東宮の秘書として同席しました。

会談では、近年、大国・唐が消滅したことにより生まれた“力の空白”を背景に、日本海沿岸を荒らし回る海賊が増加しており、現在の能登国府の兵力では手に余る状況になっており、何度か増員や大型船建造の嘆願をしたものの、謀反を恐れているのか、良い返事がもらえないという、国守からの切実な苦情が出されます。そしてその海賊対策で日々苦労している鳳至郡(ふげしのこおり。現在の輪島市〜能登町付近)と珠洲郡(すずのこおり。現在の珠洲市付近)の郡司から、具体的に案件の報告が行われました。郡司たちは膨大な事件記録の写しを提出しました。清原中将は熟読することを約束しましたが、拾い読みしただけでも、かなり大変そうです。

この海賊問題は太宰府でも大きな問題となり、現在、防人(さきもり)の増員が図られています。どうも唐の消滅があちこちに波紋を及ぼしているようです。

東宮は、能登の郡司たちが帝に忠実であることはよく分かったので、必ず兵力の増強はさせると約束し、大型船建造についてもできるだけ早く色よい返事ができるよう努力することも約束しました。そして、その一番の問題が解決したことにより、その後は比較的和やかに進みました。

能登国守は“自分の管轄ではないが”と断った上で、京から越国に至る北国街道の難所のひとつである、木の芽峠について

「あれはもっと海岸沿いの低い所を通過する抜け道を作れないだろうか」

と提案しました。

「確かにあそこは大変でした」

と清原中将も言います。中将が花子を見るので

「私もあそこは死ぬかと思いました」

と率直な意見を言いました。

「でも海岸沿いは今度は絶壁が続くとも聞いたのだが」

「そうなんですよ。だから海岸より少し内側に何とか通路を開拓できませんかね」

と国守。

「それは帰ってから検討させるが、1年や2年でできることではないぞ」

と東宮。

「はい。それは分かっています。でも時間を掛けてでも進めていってほしいです。木の芽峠で毎年200-300人は亡くなってますよ」

「あれは死ぬだろうなあ」

と東宮も言っていました。

古くは北国街道は、敦賀と福井の間は山中峠を通過していたのですが、830年に木ノ芽峠が開通し、ここを通ることでかなり道は楽になりました。しかし前より楽になったとはいえ、難所であることは変わりません。これは花子たちの時代よりかなり後にもっと海岸に近い場所に栃ノ木峠が開通して、かなり緩和されることになります。この栃ノ木峠は現在の国道365号ルートですが、あそこを車ででも通過したことのある人は分かるように、現在でもかなり辛い道です。

会談は1週間ほど続いたのですが、基本的に話し合いは午前中だけにして(平安時代は仕事をするのは午前中:朝6時仕事開始で11時頃に終わる:午後は自由時間)、夕方近くからは宴が開かれます、兵士たちにも食事と酒が振る舞われて野営地には歌なども響いていました。

花子は能登国の幹部の前で舞を披露し

「美しい!」

と称賛されました。

「和茂、笛を吹け」

と言われて、国守の次男、源和茂が笛を吹きます。この笛がとても美しいので、花子の舞もますます冴えて美しさを増しました。

「お見事な笛でした」

と花子は舞終えた後で、笛を吹いてくれた和茂に言います。国守の長男・宗信(16)はまだ冠位も無いまま能登国府の事務方をしているのですが、次男の和茂(12)は、元服もしておらず、美豆良の髪で服もまだ少年の服装です。お客様が大勢来るので雑用係として徴用されていたようです。

「おぬしたち似てないか?」

と雪子東宮が言います。

「おお、そういえば雰囲気が似ている気がする」

と父親の宗中も今気づいたようで言いました。

「ほんとだ。男と女の違いがあるから気づかなかったが、似ている」

と清原中将まで言います。

春姫と能登守が従兄妹なので、花子と和茂は又従姉弟(又従兄弟?)になります。しかし隔世遺伝のせいなのか2人の雰囲気はわりと似ている気がしました。顔がそっくりという訳ではないのですが、同系統の顔という感じです。

「和茂殿、そなた優しい顔立ちだし、ちょっと髪を振り分け髪にして、小袿に裳など着てみぬか?うちの花子とそっくりになりそうな気がする」

「裳とかご勘弁を」

と和茂は恥ずかしがっています。まだ声変わりもしていないのでハイトーンのわりと可愛い声です。

「でも笛が上手いねー」

と花子は話題を変えてあげました。

「京から来てくださった先生に習っています」

「それは凄い。でも筋がいいな」

と東宮。

「ええ。うちの兄(涼道)にも負けない腕だと思いますよ」

と花子は言いました。

この能登国守が開いてくれた宴に出て来た食べ物の中で、花子が見たこともないものがありました。丸い食べ物なのですが、ちょっと触ってみると弾力があります。どうやって食べるのだろうと思っていたら、国府の女官が

「それは手でちぎって食べてください」

と言いました。

それで手で食べるなど、はしたない気もしたのですが、手で簡単にちぎることができましたので、そのまま口にすると、結構柔らかくて美味しいので

「美味しいですね!」

と花子は言います。それで花子が食べているのを見て、東宮も!同様にしてちぎって食べてみて

「これは本当に美味しいし柔らかい」

と言いました。

「時間が経つと硬くなるのですが、焼きたては柔らかいのですよね」

「これは何という食べ物ですか?」

「こちらではパン(*5)と呼んでいますが、麦で作った餅の一種です」

「へー!麦の餅ですか」

「どうやって作るんですか?」

と東宮が訊きます。東宮は男性的な教養も高いですが、裁縫や料理も得意です。

「麦や粟(あわ)または栗(くり)などを挽いて粉にし、少量の塩を加え、水を入れてこねます。そこに酵母というものを加えます」

「酵母?酒を作る時に使うものか?」

「そうです。そうです。でもうちで使っているのは、パン作りに適した酵母なのですよ。唐土(もろこし)由来のものなのですが、東宮さま、もし興味がありましたら少しお分けしましょうか?」

「おお、ぜひぜひ」

「では後で持たせます。これは増やしていくこともできますので」

「酒造りの酵母も増えるな」

「はい。あれと同じ方法で増やすことができます。興味がありましたら、念のため、そのあたりもお教えしましょうか?」

「知りたい!頼む」

「ではまた後で、その担当の者に説明させます」

女官はパンの作り方の説明を続けた。

「麦などの粉に水と塩を加えてよく錬ったものに、酵母を加えて、更に錬ります。そして手頃な大きさに分けて丸く整形します。そしてそれを半日ほど放置します」

「放置するのか!」

「その間に生地が膨らむのですよ」

「ほほぉ。酒造りの時もたくさん泡が出るからな。それで気泡ができるのだな」

「ほんとによくご存じですね」

と女官は言う。

「それで充分膨らんだ所で、専用の窯(かま)や少量なら焙烙(ほうらく)で蒸し焼きにすると、パンのできあがりです」

「結構手間がかかるな」

「実は、元々はお米があまり取れない地区で発達したんですよ。多分今でも造っているのは、北陸(くぬが)や陸奥(みちのく)くらいではないでしょうか」

「なるほどー」

「ですから、元々は材料は主として栗(くり)の粉だったのですが、色々な材料を試している内に麦の粉を使うのが美味しいということになって、麦で作るのが定着しました」

「ほほぉ」

それで、花子が!このパン作り、そして酵母の育て方・増やし方を能登国府の女官から学ぶことになったのでした(東宮は忙しいので)。

(*5)名称は現代中国語ではpau/bau/pang/phang などと呼ばれており、インドのnann も同系統の言葉である。現代日本語のパンはポルトガル語のpao(パン)に由来する。古代日本での表記はもしかしたら「ハン」だったかも知れないが、古代の「ハ(は)」の文字は現代的表記で書くと「パ(ぱ)pa」の音だったので、それを勘案してこの物語ではパンと書いた。

現代日本のパンに繋がるものは、戦国時代に西洋から渡来したパンであるが、青森県の三内丸山遺跡の出土物からは、当時の人たちが、栗(くり)やドングリを粉にして原始的なパンを焼いていたことが想像されるようなものが出土しているらしい。むろん当時のパンは、酵母を使用しない“膨らませない”タイプのパン(≒フラットブレッド *6)だったであろう。しかし酵母を使用して製造する日本酒はかなり古い時代から作られていたし、その製造過程でたくさん発泡しているのを見ていれば、酵母を利用してパンを膨らませてから焼いた人たちがいたとしてもおかしくない。

(パンと酒はどちらも同じ“アルコール発酵”である。チーズやヨーグルト・漬物は乳酸発酵になる)

パン文化は、奈良時代頃までは一部の地域(多分米が取れない地域)には、あったもようだが、平安時代初期に、うどんが中国から渡来すると、同じ小麦粉を材料にして、パンより簡単に作れるため、パンは駆逐されてしまったともいわれる。そもそも日本の料理には“焼く”という考え方が希薄で、加熱するというと“煮る”のが主流だった。特にパンは蒸し焼きにする必要があるのでそのための道具も必要で、大変である。

パンを焼くのは、大量に焼くには、オーブンやタンドールの類いの道具が必要だったと思われる。炮烙(関西では“ほうらく”、関東では“ほうろく”)は煎りゴマなどを作ったりするのにも使う道具で金属または陶製であり、蒸し焼きが可能。これで蒸し米なども作られていた。

(*6)平らなパンをフラット・ブレッドという。ピザやお好み焼きも、フラット・ブレッドの一種。フラット・ブレッドの多くは酵母を使用しないが、インドのナンの場合は酵母で発酵させ膨らんだものを、わざわざ空気を抜き平らに潰してから焼くという不思議な作り方をする。平らなパンに慣れた人が「膨らんでるのなんて、パンじゃないやい」とか言って、潰すようにした??

なお酵母を使わず発酵させずに膨らませることのできるベーキングパウダー(ふくらし粉:主成分は重曹)が発明されたのは19世紀末である。それまで、膨らませるパンを作るのは大変だった(温度管理が悪いと膨らまなかったり、腐敗したりする)こともあり、昔は、パンといえば、フラット・ブレッドの方が一般的であった。

花子が東宮に付き従って北陸に行っていた時期、仲昌王は、唐突に涼道に会いたくなりました。考えてみると、彼は自分が思いを寄せる、萌子・花子の双方にゆかりのある人物です(萌子の夫で花子の兄)。そこで、仲昌王は花子たちが出発した3日ほど経った日、涼道の家(右大臣宅)に行ってみました。左衛門が緊張した顔で

「姫様には会わせられません」

と言うのですが

「いやそうじゃなくて中納言と酒でも酌み交わそうかと思ってさ」

と言って瓶子(へいじ:徳利の古い形式)を見せます。

「殿様でしたら、ご実家にいらっしゃってます」

「あ、向こうか。分かった。またな」

と言って、仲昌王は左衛門に手を振ると、左大臣宅に向かいました。

仲昌王が中納言の居る西の対に行きますと、涼道は上着も脱いでくつろいだ格好をしていました。まだ結構残暑があるので、すずんでいたのです。

涼道はびっくりして

「ごめんごめん。両親ともに出かけているし、誰もいないと思って失礼な格好をしていた。今ちゃんと服を着てくるね」

と言って出ていこうとします。しかし仲昌はそれを引き留めて

「気にしないでいいよ。僕も服を脱いじゃうから」

と言い、自分も上着を脱いで下着姿になってしまいました。

このあたりは涼道としては薄着だと女の体型を隠せない問題があるのですが、仲昌王としては男同士だから何も気にしなくていいと思っています。

涼道は紅の絹の袴に白い絹の単衣(ひとえ)を着て、くつろいでいます。血行が良くて、いつもより美しい感じです。手の格好や身体付きが魅力的で腰の付近を見ると雪を丸めたように美しい。

『ああ、もしこんな女がいたら自分は夢中になってしまうだろう』

などと彼は思ってしまいました。そして涼道の姿を見ている内に、つい頭に血が上り、彼の傍に寄って抱きしめてしまいます!

「ちょっと何するんだ!?」

と涼道が言いますが、そんなこと気にする仲昌ではありません。

「父から用事かあるからと言われて来ていたんだよ。行かないと変に思われるから」

などと言う涼道を押しとどめて、仲昌は彼を強く抱きしめました。

「やめて。こんなことするなんて正気?」

と涼道が言いますが、仲昌は自分の萌子や花子への思いを口にしながら、本能のままに涼道の身体に触っていきました。

「涼道君、君って髪が長いんだね」

「僕は長いのが好きなんだよ」

仲昌は涼道の腰の付近に触ります。

「涼道君、腰の線がまるで女のようだ」

「僕は身体が華奢なんだよ」

仲昌は涼道の喉に触ります。

「涼道君、前から思ってたけど、まだ声変わりしてないよね。喉仏も無いし」

「僕って発達が遅いみたいなんだよね」

仲昌は涼道に胸の膨らみがあることに気付きます。

「涼道君、なんでこんなに胸が膨らんでいるの?」

「僕昔から胸板が厚いんだよね。弓矢の練習たくさんしてて胸の筋肉が発達したのかも」

しかし上半身裸にされてしまうと、とても「胸板の厚い男」には見えません。

「ああ、これはどうしたことか」

と仲昌は仰天しています。

「まさか・・・」

仲昌は涼道の下半身の服も全部脱がせてしまいました。

「涼道君、なんでちんちんが無いの?」

「まだ生えて来てないのかも」

「ちんちんって生えてくるもん!?」

「仲ちゃんはいつ生えて来た?」

「僕は生まれた時からあったよ」

そう言うと、仲昌は自分のものを涼道の中に入れてしまいました。

そしてこの日、仲昌は自分の鉾(ほこ)で何度も何度も涼道の火門(ほと)を貫いたのです。

「今はもう君のそばをひとときも離れていたくない気分だ」

と、およそ一時(2時間)近くにわたる事が終わってから、仲昌は涼道に言いました。

それに対して、とうとう性別がバレてしまったことで涙を流していた涼道は答えました。

「僕は普通ではない格好をしているけど、世間的なことさえ取り繕っておけば僕と君は、人目を忍んで会ったりする必要もない関係だよ。いつでも友人として会えるじゃん」

言われてみれば確かにそうです。いつも女に会うのに苦労しているので、ついその発想が出てしまったのですが、男同士ならいつでも会えます。

「だったら君たちは兄と妹ではなくて姉と妹だったのか」

この時点で仲昌としては、左大臣の子供が2人とも女だったので、それでは跡継ぎが無いため、姉が男のふりをして出仕したのかと思ったのです。それで涼道が萌子と目合(まぐわい)をしていなかった理由も分かりました。女同士では目合(まぐわい)のしようがありません(と仲昌は思っています)。

「そのあたりは追及しないで」

と涼道は言いました。妹の性別を明かしてしまうと、大罪に問われるかもと思い、妹を守るために、ここは嘘をつき通すしかないと思ったのです。

結局仲昌は“また逢って欲しい”という涼道に言った上で、この日は帰ることにしたのです。

しかし仲昌を帰した後で涼道は悩みました。

女としての本性を知られてしまった。もう自分は男として宮中に仕え続けるのは無理かも知れない。もうこのままこの世から消え去ってしまいたい。

しかし昨年ほんの半月ほど留守にしただけであれだけ大騒ぎになったのです。もし自分が居なくなったら、父君や母君も姉君も悲しむだろうと考えたら、そういう軽はずみなことはできない、と涼道は思いました。

仲昌の前では冷静な態度を取った涼道でしたが、心の中は滅入ってしまう思いでした。

夕方、左大臣が帰宅します。

涼道は身だしなみを整えて本殿に行き、左大臣と会いました。

「宰相中将が来てたの?」

「ええ。ちょっと個人的な手紙のことで相談したいと言われまして、それで内裏外で会うことにしたんですよ」

仲昌王のためにも、そして自分のためにもここは言い訳をしておきます。左大臣は特に不審には思わなかったようでした。

「お前が一時よりはマシになったものの、妻の所に来る日が少ないといって、右大臣が落ち込んでいるぞ。右大臣に恨まれないよう、もう少し通いなさい」

と苦言を呈する。

「私は別に右大臣に恨まれる覚えはありませんが」

と涼道は反論しておきますが、今夜は右大臣宅の方に泊まることにします。

それで左大臣宅で食事をしてから右大臣宅へ出かけようとしていたら、仲昌王から

の手紙(後朝の文!?)が届きます。

《いかにせむ唯今の間の恋しきに死ぬばかりにも惑わるるかな》

(あなたのことが恋しくて、もう死にそうです)

どうも今だかつてなかった形の恋に舞い上がっているようです。涼道はもう冷静さを取り戻しているのですが、放置しておくと面倒だなと思って返事を書きます。

《人ごとに死ぬる死ぬると聞きつつも長きは君が命とぞ見る》

(愛する人ごとに死ぬ死ぬと言っている人ほど長生きするんですよ)

いつものクールな涼道の復活です。それで右大臣宅に行ったら、到着した頃、またまた仲昌王からの手紙が到着します(お使いの人も大変だ!)。

《死ぬと言ひ、いくら言ひても今更に、まだかばかりの物は思はず》

しつこい奴っちゃと思うのですが、とりあえず返事を書いておきます。

《まして思へ、世に類ひ無き身の憂さに嘆き乱るる程の心を》

それで仲昌王も「あいつも大変なんだろうなあ」と理解し、その夜は涙をぼろぼろ流しながら寝入りました。一方の涼道はちゃんと奥方と一緒に寝て、奥方を逝かせますが“入れる”のは、また今度ねと言っておきました。

これから後、仲昌は他の女のことは放置して、ただ涼道ひとりだけに熱をあげることになります。涼道は「男同士なんだから、いつでも“会える”じゃん」と言ったのですが、実際にはなかなか“逢う”ことができないのです。

右大臣宅に訪ねていくと

「今日は疲れているので会えません。あらためてそちらに参上します」

などと家の者に言わせて、中に入れてくれません。少し粘ってもどうしても会おうとはしません。萌子や左衛門は、きっと萌子のことで仲違いして会いたくないと言っているのだろうと想像していました。

それで涼道が宮中に上がった時に近寄るのですが、こちらを見て一瞬真っ赤になったので、自分を意識してくれているんだなと思いますが、すぐにいつものクールな表情に戻り、いつも通り礼儀正しく接します。周囲の目があるので、抱きしめたりする訳にもいきません。

そして何よりも、ふたりが会って話していると、将来有望で、きっと10年後か20年後の朝廷の中心人物になっていくだろうと思われる2人ですから、たくさん殿上人が集まってきて、話をしようとします。

結果的に仲昌は涼道と確かに“会っている”のに、どうしても2人きりになれないのです! 宿直(とのい)の晩なども、寝具をそばに寄せて(隙あらばやっちゃおうという態勢)話していても、周囲に人が途絶えません。将来の日本について熱い議論がなされたりするのですが、さすがの仲昌もそんな場で涼道に恋しいだの、君が欲しいだの言う訳にはいきません。実際言っても冗談だと思われるでしょう。

やっとのことで明け方2人きりになったので仲昌は涼道を熱く抱きしめてから「恋しかったよぉ」言いました。それに対して涼道はクールです。

「私のことが好きなら、あまり露骨な視線は向けないで下さい。人が変に思いますよ」

「君のことが好きで好きでたまらない。今すぐにも君を僕の妻にしたいくらいだ」

と仲昌。

「こないだも言いましたけど、いつでも会えるんですから、人前ではもっと普通にふるまってください」

と涼道。

「僕にはもう君しか居ない。君の妹のことも、君の奥さんのことも、今はもう頭に無い。君だけに夢中なんだ」

と仲昌は言っています。

こいつ、堂々と私の妻と通じていることを言ってくれるな、と涼道はさすがに不愉快です。

「まあ、小夜は君の子供でもあるから時々顔を見に来てもいいけど、私の妻に会うのはやめてくれ」

「すまなかった。萌子とはこういうことだったんだよ」

と言って、仲昌は萌子との出会いの時から以降のことを、涼道に謝ると言って詳細に話します。

仲昌としては、涼道に謝っている気でいるのですが、涼道は別のことを考えていました。こいつは既に萌子への思いは絶ったのだろう。しかしその“昔の女”のことを“新しい女”である自分にしゃべっている。そういう男であれば、きっと自分に飽きたら私のことを別の新しい女に話すかも知れない。

こいつは危険な男だ。うかつなことは言えない。

そういう訳で、仲昌が涼道にメロメロになっているのに対して、涼道は愛の言葉をささやかれる度にどんどんクールになっていくのでした。このあたりが涼道の普通の女とは違う所です。

帝が涼道をお召しになるので参上します。帝は涼道を見てドキリとした顔をしましたが、涼道はそれに気付きません。帝は考えていました。

この兄妹はほんとによく似ている。こいつが髪を長くして化粧し、唐衣に裳などつけたら、すぐさま自分の妻にしてしまいたいくらいだ、などと。

仲昌に続いて帝までどうも危ない領域に踏み込みつつあるようです。

待て待て。天皇が男を妻にしたりしたら前代未聞の不祥事だぞ、などと思い直します。過去には男を妻にして皇位継承権を失った皇太子もいたぞ(*7)などと帝も考えました。

(*7)天武天皇の孫(天武天皇の子・新田部王の子)で孝謙天皇の皇太子であった道祖(ふなど)王。昔は一夫多妻だから女の妻も居て世継ぎを作れるなら1人くらい男の妻がいても大きな問題は無いはずだが、孝謙天皇に嫌われ、廃太子する理由として使われたものと思われる。

気を取り直して帝は言いました。

「そなたの妹君のことを私は気にしている。美人で字もうまく、音楽の才能もあり、歌も良いものを書く。実は何度か文を送ってみたのだが、お返事はお返しできませんと侍女を遣わせて言っておった。私の文を断るのは誰か良き男でもいるのかとも思ったのだが、左大臣に尋ねても、結婚させるつもりはないと言っておる。あのように才色兼備の姫なのに、それはあまりにもったいないと私は思うのだよ」

要するに「お前の妹を俺にくれ」と帝はおっしゃっている訳ですが、その一方で帝が涼道自身にもときめきを感じていることに涼道は気付いていません。どうも涼道はその付近の男女の機微に疎い面があるようです。

涼道は答えました。

「大変申し訳ありません。妹は元々男に興味が無いらしいのですよ。ですから結婚するつもりもないと言っております。陛下におかせられましても、あれを妻にしてもきっと人形を抱くかのようにつまらないと思います」

それでも帝はいろいろ言うのですが、涼道は丁寧にお断り申し上げました。

しかし帝が諦めずに長々と話しているのは、実は「このままずっと涼道を見ていたい」という気持ちがある故で、帝は既にかなり危ない道に踏み込んでしまっているようでした。

9月中旬。

東宮や花子たちの一行はまだ帰京していません。

涼道は、いつものように月の物が訪れたので「3日くらい休みます」と言って、六条辺り(ろくじょう・わたり)にある乳母の家に行き滞在していました。

(ここで六条を出してくるのは、源氏物語で光源氏が六条御息所の所に通っていたストーリーへのオマージュと思われる:現存の源氏物語にはそのシーンが欠落していて夕顔の所で言及されるだけなのだが、昔はあったのかも知れない)

夕方、時雨が降り、涼道は御簾をあげて外を眺めています。そして独り言のように歌を詠みます。

《時雨する夕の空の景色にも劣らず濡るるわが袂かな》

(時雨で全てかせ濡れてしまう夕方の空の景色にも劣らず、私は涙で袂(たもと)が濡れてしまう)

するとそこに仲昌が唐突に現れて勝手に返歌をします。

《かきくらし涙時雨にそぼちつつ訪ねざりせばあひ見ましやは》

(私もあなたが恋しいという涙に濡れつつ訪ねてきました。そうしなければ会えなかったでしょう)

涼道は仰天します。実は仲昌は彼に尾行を付けていて、それでここが分かったのです。しばらく前から覗き見していたようです。

《身一つにしぐるる空とながめつつ待つと言はで袖ぞ濡れぬる》

(べ、別にあんたを待ってたわけじゃないんだからね!)

「誰か別の恋人の所にでも通っているのかと思った」

などと仲昌は言いますが

「女には月に1度必要な休養なんだよ」

と涼道は言いました。何度も身体を許した相手だけに、今更月の物のことで恥ずかしがることもないだろうと涼道も開き直りました。

「だけどそれなら、女の格好してればいいのに。男の格好してて、そういう障りが来てると言われても変だよ」

と仲昌は素直に言いました。

「で、でもボクはずっともう長いこと男の格好でいるから、今更女の格好をするのも抵抗感があってさ」

「気にすることない。君は女として魅力的なんだから、女の格好をすべきだよ」

「えー!?そんなの大禿(おおかむろ:男の娘)みたいな恥ずかしい真似はできない」

「男なら大禿かも知れないけど、君は女なんだから女の格好が似合うはず。女の服持ってないの?」

「持ってないことはないけど・・・」

「じゃ着ようよ」

それで涼道もうまく仲昌に乗せられて、その日は女の服を着てしまいました。

「今すぐ君を抱きたい」

「月水(げっすい)の最中だよ!」

「あ、ごめん!」

さて東宮たちですが、能登に約1週間滞在した後、帰京します。これも大変な行程でしたが、花子はまた例の薬草をもらって飲み、何とか頑張りました。木の芽峠に近い敦賀で数十人、椿坂峠に近い木之本で数十人、そこに留まっていた兵を回収しますが、なぜか人数が増えていました!

彼らを助けてくれた地元の人たちの中から、東宮と清原中将の配下に入りたい!という若者が勝手に加わってしまったらしいのですが、清原中将は東宮の許可もとって彼らをそのまま配下に入れてあげました。それで一行が京に帰り着いた時は、兵の数は出発した時より多い、540人ほどになっていました。帝は一行をねぎらい、途中でリタイアしていた者たちも含めて、ご褒美をあげました。

花子たちが京に辿り着いたのは、9月20日で、1ヶ月半の旅でした。

なお、花子が学んだパン作りですが、結局国守は、東宮が随分パンに興味を持っているようだと感じ、パン作りに携わっている、国守の娘・尚子を花子に付けて京に派遣してくれました。東宮は酵母の扱いに慣れている酒司の女官たちの中に“麦餅作り”の部署を創設し、そこで尚子の指導の下、パン作りをさせることにしました。彼女たちは最初道具作りから始める必要があり、これは大膳職の中の工作の得意な男性官僚を動かして作らせました。

女性の皇太子という特殊な存在が、男性官僚・女性官僚の双方を動かして、このようなものを作ることができたのです。目的は東宮のほとんど趣味!ですが。それでこの後、雪子東宮の時代には、少量ですが宮中で“麦餅”の名称でパンが定常的に焼かれるようになり、雪子や花子などがそれを主として朝御飯に頂いていました。麗景殿の女御様なども興味を持ち、試食したら美味い!とおっしゃったので、毎朝それを何個か届けさせるようにしました。

さて、毎晩のように雪子の“慰みもの”にされている花子ですが、能登から戻って来てから、首をひねって言いました。

「なんか、胸が少し膨らんでる気がする」

「ああ、あの薬草が効いてきたな」

「・・・あのぉ、能登までの旅の間、頂いていた薬草ですか?」

「うん。あれは滋養強壮に良いのだが、胸を膨らませる副作用もあるのだよ」

(そちらが主作用だったりして)

「え〜〜〜!?」

「おぬし、女として生きていくのだから、胸くらい膨らんでいた方が良かろう?これからも毎日飲むように」

「そんなぁ」

「取り敢えず今夜はこういう体位をするぞ」

と雪子はあやしげな本に載っている体位を示します。実は旅の途中、敦賀で唐人の商人から買った本です。

「これどうなってるんですか?絵だけではよく分からないのですが」

「うん。私もよく分からない。まあやってみれば分かる」

「ひぇー」

翌日、身体のあちこちに痛みを感じる花子でした。

【男の娘とりかえばや物語・第二の事件】(1)